Magnetische Eigenschaften von Ferritkernen: Simulation zur Materialanalyse nutzen

Gerhard Friederici

15.07.2025

Herbert Hackl: „Messung und Simulation gehören bei uns immer zusammen“

Magnetische Eigenschaften bestimmen, elektromagnetische Verträglichkeiten meistern, sich wiederholende Vorgänge automatisieren: Wir haben mit DI Dr. Herbert Hackl, Senior Scientist am Forschungszentrum Silicon Austria Labs, darüber gesprochen, wie er mit seinem Team in Graz die magnetischen Eigenschaften von Ferritkernen untersucht, um Simulationen mit realistischen Modellen durchführen zu können.

Herbert, dein Thema auf der CADFEM Conference Salzburg ist die Nutzung von pyAEDT und HFSS zur Bestimmung der Permeabilität von Ferritkernen zur Auslegung von EMV-Filtern. Worum geht es bei deinem Vortrag?

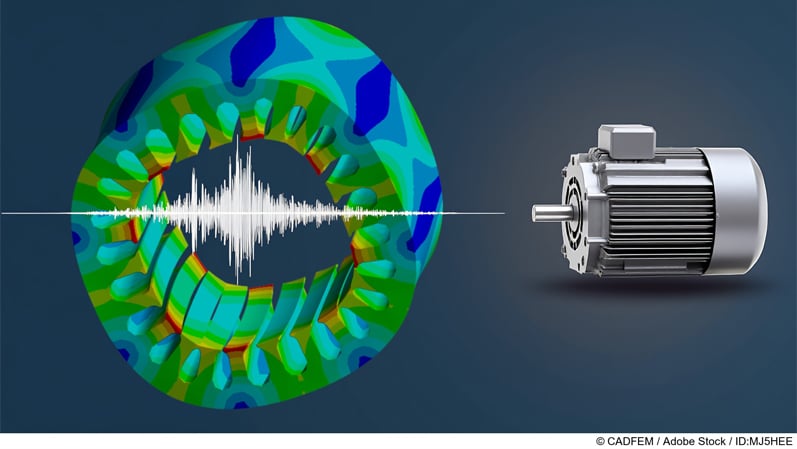

Ferrite sind in der Elektrotechnik wichtige Bauteile, die magnetische Felder führen und ihnen eine Richtung geben. Man baut damit Induktivitäten und aus diesen wiederum Filter. Ferritkerne stecken fast überall drin – zum Beispiel in Transformatoren von Ladegeräten. Wenn nun Simulationen durchgeführt und realistische Modelle erstellt werden sollen, müssen die genauen Eigenschaften des ferromagnetischen Materials bekannt sein. In meinem Vortrag geht es darum, wie wir diese Eigenschaften herausfinden.

Für welchen konkreten Fall hast du diese Vorgehensweise entwickelt?

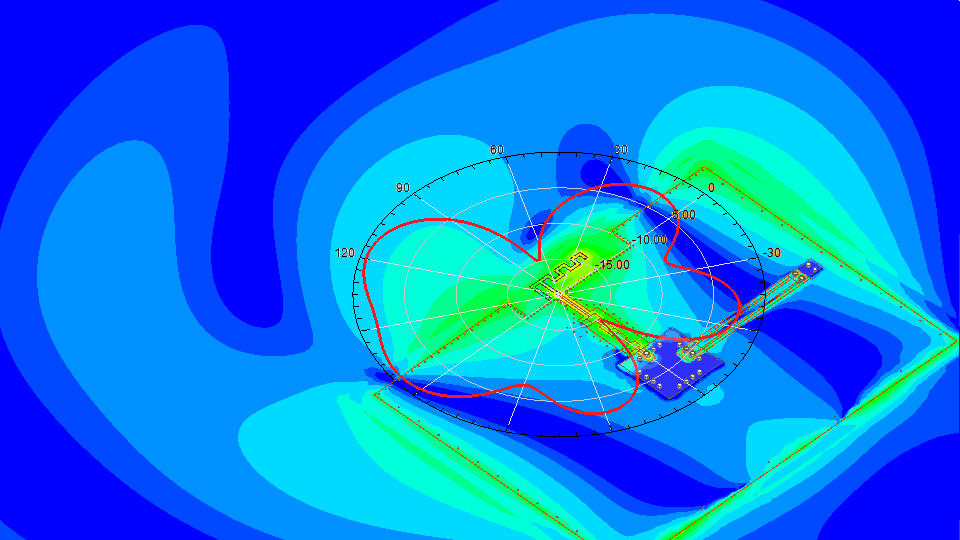

Die Methode wurde von unserem Kooperationspartner BMW Steyr entwickelt und erstmals während der EMV Fachtagung 2023 in Seibersdorf von Dr. Martin Heinisch vorgestellt. Dort ging es um die simulative Vorhersage der Dämpfungseigenschaften von Magnetkernen in Traktionsinvertern, also im Antriebsstrang moderner Elektrofahrzeuge. Dort gibt es einen Inverter, der den Motor antreibt und gleichzeitig unerwünschte elektrische Störungen erzeugt. Diese Störungen werden mit Filtern minimiert. Wo genau man diese Filter idealerweise einbaut, welches Material und welche Größe optimal ist, kann eine Simulation klären. Aber nicht nur im Automobilbereich, sondern prinzipiell überall, wo man solche Arten von Filtern einbaut, ist die gezeigte Methode sinnvoll. In der Leistungselektronik Abteilung bei Silicon Austria Labs gehört die Materialbestimmung von magnetischen Bauteilen zu den Standardaufgaben.

Spielen Ferritkerne auch eine Rolle bei erneuerbaren Energien und Energiespeicherung?

Ja, unbedingt, zum Beispiel in der Leistungsumwandlung von Wechselspannung auf Gleichspannung. Unsere Stromnetze arbeiten mit Wechselspannung, Batterien mit Gleichspannung. Für die Umwandlung brauchen wir Transformatoren, die mit Ferritkernen arbeiten.

Automatisierung spielt für uns eine große Rolle. Im Labor nutzen wir Python, um Messungen, die sich alltäglich wiederholen, zu automatisieren. Für die Simulation schreiben einen kleinen Code und klicken nur einmal auf das Script.

Wie könnt ihr die genauen Materialeigenschaften der Ferritkerne ermitteln?

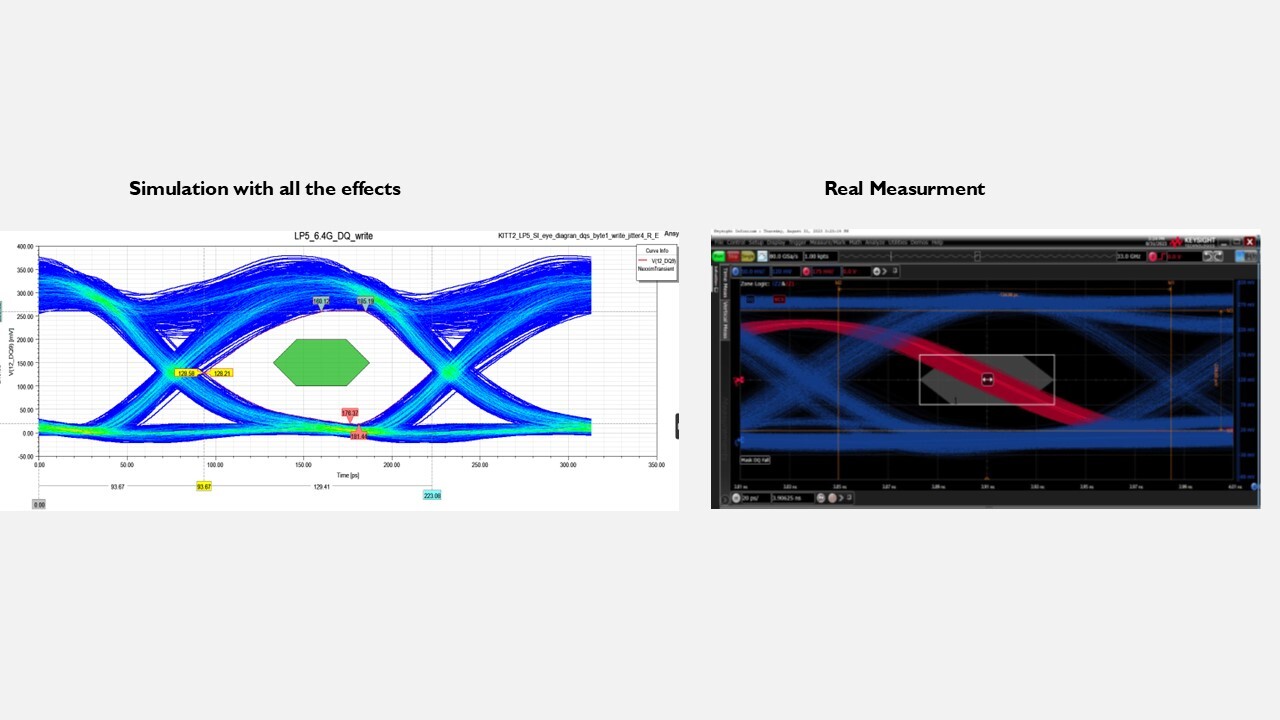

Das ist tatsächlich nicht trivial. Am besten misst man diese Eigenschaften direkt an einem Musterstück. Wenn ich den Ferrit direkt anfassen kann, gelingt das gut. Doch das ist nicht immer so. Oft ist er eingeschweißt, lackiert oder in Epoxidharz eingebettet. Dann erfolgt eine Kombination von Messungen mit Simulationen. Im Simulationsmodell stellen wir das Material möglichst so dar, wie es tatsächlich vor uns liegt, mit Plastikgehäuse und Kleber. Anschließend werden die Ergebnisse mit den indirekten Messungen abgeglichen. So können wir die magnetischen Eigenschaften des Ferritkerns bestimmen.

Wie groß ist euer Team und welche Aufgabe hast Du?

Unser Team für Leistungselektronik bei Silicon Austria Labs umfasst mehr als 60 Personen, wovon etwa zehn im Bereich EMV, also elektromagnetische Verträglichkeiten, arbeiten. Meine Hauptaufgabe liegt in der Simulation mit kommerziellen Tools wie Ansys, aber auch in der Messtechnik im Labor. Messung und Simulation gehören bei uns immer zusammen.

Ihr arbeitet an einem Projekt in Kooperation mit BMW. Worum geht es dabei?

Um Prototypen von Bauteilen, die BMW von Zulieferern anfertigen lässt. Bevor die in großer Stückzahl bestellt werden, soll sichergestellt sein, dass sie im Auto die gewünschte Performance liefern. Mithilfe von Simulationen lässt sich prüfen, ob das Bauteil optimal funktioniert oder ob noch etwas zu ändern ist. Dabei arbeiten wir sehr eng mit dem EMV-Team von BMW Steyr zusammen.

Unser Tipp: Seminar „EMV mit Simulation & Messung analysieren und verbessern“

Sie stehen vor einer EMV-Prüfung? Bei uns erfahren Sie, wie Sie mit Mess- und Simulationsmethoden EMV-kritische Stellen in Ihrem elektronischen Gerät schnell erkennen und effektiv beheben..

Welche Herausforderungen müssen bei der Simulation elektromagnetischer Verträglichkeiten gemeistert werden?

Eine der größten Herausforderungen besteht darin, dass oft nicht genau bekannt ist, wie das reale System aussieht. Die Kunst ist, trotzdem all die realen Eigenschaften in das Simulationsmodell zu übernehmen, die notwendig sind – nicht zu viele und nicht zu wenige. Wenn das Modell zu komplex ist, dauert die Berechnung ewig. Ist sie zu einfach, wird das Ergebnis zu ungenau.

Inwiefern habt ihr Abläufe bei euch automatisiert?

Automatisierung spielt für uns eine große Rolle, sowohl im Labor als auch in der Simulation. Im Labor nutzen wir Python, um Messungen, die sich alltäglich wiederholen, zu automatisieren. In meinem Vortrag geht es unter anderem darum, wie der Material-Extraktions-Workflow mit einem Python-Code unterstützt werden kann. Auch in der Simulation muss teilweise 20-mal geklickt werden, um ein Ergebnis zu bekommen – oder aber wir schreiben einen kleinen Code und klicken nur einmal auf das Script.

Vielen Dank für das Gespräch, Herbert.

Das gesamte Interview finden Sie hier:

Ansys HFSS

Industry standard for determining the radiation and transmission behavior of high-frequency electromagnetic fields.