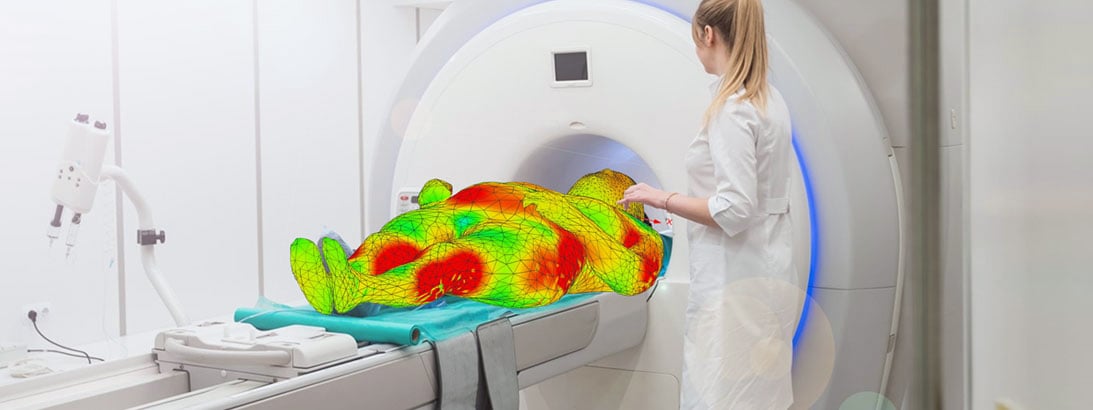

MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden

Dr.-Ing. Jörg Neumeyer

17.07.2025

TechArticle 25/07 | Simulation analysiert Risiken und optimiert den MRT-Einsatz

Magnetresonanztomographen sind heute Stand der Technik für diagnostische Zwecke in der Medizintechnik. Die dazu erforderlichen elektromagnetischen Felder können allerdings auch negative Effekte auf Körper, Organe und insbesondere auf metallische Implantate haben. Ob und wie eine MRT-Untersuchung trotz eines Implantats möglich ist, lässt sich über Simulation analysieren.

Virtueller Patient im MRT | © Adobe Stock/CADFEM Germany GmbH

Nur gucken, nicht anfassen!

Die bildgebenden Diagnoseverfahren in der Medizintechnik tragen einen großen Teil zur Behandlung diverser Erkrankungen und Verletzungen bei. Der besondere Vorteil liegt darin, dass die untersuchten Körperbereiche ohne einen mechanischen Eingriff im kompletten Querschnitt und damit auch in tiefen Gewebsschichten analysiert werden können. Während bildgebende Verfahren, die auf Röntgenstrahlung basieren, durch ebendiese Strahlung negative Langzeitfolgen hervorrufen können, so ergeben sich während der MRT-Untersuchung lediglich reversible Beeinflussungen während des Expositionszeitraums. Wer bereits im MRT lag, kann außerdem vom großem Krach berichten, aber das soll heute mal unberücksichtigt bleiben.

Der MRT nutzt für die Untersuchung sowohl ein statisches Magnetfeld als auch ein zeitlich veränderliches Feld. Das statische Feld wird dabei genutzt, um über die magnetischen Momente der Protonen eine Vorzugsausrichtung der Atomkerne mit Dipolmoment zu generieren. Je stärker das Feld, desto deutlicher die Ausrichtung, aber auch durch das statische Feld zeigen sich bereits negative Effekte: Sogenannte Phosphonen (kleine Blitzerscheinungen im Auge), Magnetkräfte auf ferromagnetische Teile im Körper, magnetohydrodynamische Effekte (relevant für den Blutdruck) oder auch Lorentzkräfte auf aktive Implantate. Die Stärke des statischen Feldes beeinflusst die nötige Anregungsfrequenz im Wechselfeld.

Vielleicht kann man sich das Prinzip ähnlich einem Spielzeugkreisel vorstellen. Wenn sich der Kreisel schnell dreht, steht er kerzengerade. Auch das magnetische Moment beim Protonenspin dreht sich schneller „und aufrechter“ bei großen statischen Magnetfeldern. Entsprechend der sogenannten Larmor-Bedingung ist pro 1 Tesla Grundfeld eine Anregungsfrequenz von ca. 42 MHz für Wasserstoffkerne nötig. Bei Verwendung eines entsprechend hochfrequenten Wechselfeldes werden die Momentachsen wiederum aktiv gekippt und das resultierende Ansprechverhalten auf diese Anregung gibt den Medizinern die benötigten Informationen für die Diagnosestellung.

Bildgebende Diagnostik mittels eines MRT | © Adobe Stock

Elektromagnetische Felder im MRT

Die natürlichen „Zutaten“ des Körpers bestehen zu großen Teilen aus Wasser und sind nach Beschaffenheit etwas besser oder schlechter elektrisch leitfähig. Aus elektromagnetischer Sicht wirken hier vornehmlich dielektrische Verluste für eine (unerwünschte) Erwärmung des Körpers bei einer Untersuchung im MRT. Die hier maßgeblichen Materialparameter sind die Permittivität εr und der Verlustwinkel tan δ. Während sich elektromagnetische Wellen in Luft oder Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, so ändert sich die Geschwindigkeit in Materialien, bei denen sich εr von 1 unterscheidet. Im Umkehrschluss führt eine Verkleinerung der Geschwindigkeit bei gleicher Frequenz zu einer Reduktion der Wellenlänge.

Da menschliche Körper selten einfache Quader- oder Zylinderformen aufweisen, entstehen im MRT komplexe elektromagnetische Bedingungen und die Feldphänomene am Übergang zwischen Luft und Mensch lassen sich nicht analytisch beschreiben. Numerische Simulationsmodelle, basierend auf Körpergeometrie und Materialdaten, erlauben eine präzise Analyse. Die Kombination aus Ansys HFSS als Feld-Solver und dem Ansys Human Body Model bietet hier vielfältige Möglichkeiten. Fazit: Wer elektromagnetische Felder gezielt steuern will, muss sie verstehen – und zur Verständlichkeit hilft die Visualisierung enorm. Auf die Frage “Wie kann ich elektromagnetische Felder im MRT analysieren?” empfehle ich Ihnen wärmstens das Seminar zu Ansys HFSS.

Über erste Simulationsstudien auf dieser Basis können bereits Erkenntnisse gewonnen werden, was passiert, wenn Körper unterschiedlicher Volumina oder mit unterschiedlichen Zusammensetzungen im MRT betrachtet werden. Ein Beispiel: Eine mögliche Anregungsfrequenz liegt bei 300 MHz, die im HFSS vereinfacht als einfallende Welle entlang der Körperlängsache eingeprägt wird. Materialdaten können über sogenannte Projektvariablen (diese benötigen als erstes Zeichen ein “$”) für Parameterstudien verwendet werden. Die vier Kombinationen aus εr = 1 oder 4 bzw. tan δ = 0 oder 0.05 können bereits plakativ die Auswirkungen veranschaulichen.

Einfluss elektrischer Materialdaten auf die E-Feldausbildung | © CADFEM Germany GmbH

Elektromagnetische Verluste in Körper und Implantat

Neben der elektrischen Feldstärke kann weiterhin die sogenannte “Specific Absorption Rate” (SAR) ermittelt werden, welche die Leistung pro Gewicht ausgibt. Diese örtliche verteilte Verlustleistung mündet in einer Erwärmung der betroffenen Körperregionen. Je nach Richt- und Grenzwert spricht man von Größenordnungen im Bereich kleiner einem Kelvin hinsichtlich der Temperaturerhöhung. Aus „Ingenieurssicht“ eher uninteressant, für den Mediziner allerdings relevant. Für beide Berufsgruppen wird es aber besonders entscheidend, wenn sich metallische Teile im menschlichen Körper befinden – z.B. Implantate.

Metallische Bauteile haben aufgrund ihrer elektrischen Leitfähigkeit nach dem Induktionsprinzip ein besonders starkes Ansprechverhalten auf elektromagnetische Wechselfelder. Hier entstehen sogenannte Wirbelströme im Material, die zu einer sehr starken Erwärmung führen können. Bei eventueller Sedierung des Patienten kann es hier zu ausgeprägten Verbrennungen kommen. Im Normalfall bleibt dem reaktionsfähigen Patienten die Möglichkeit des Abbruchs, falls durch die unerwünsche Erwärmung Schmerzen auftreten. Letztlich bleibt die Frage: Kann man trotz metallischem Implantat in’s MRT? Und falls ja, welche Vorsichtsmaßnahmen muss man treffen?

Die erste Möglichkeit besteht darin: Mal Ausprobieren und wenn es zu heiß wird, auf den roten Knopf drücken. Das geht zwar, ist aber keine wirklich zufriedenstellende Lösung. Zweite Möglichkeit: Man akzeptiert die Tatsache, dass man ein metallisches Implantat hat und damit nie wieder in ein MRT geschoben werden kann. Das ist ebenso wenig zufriedenstellend. Gut wäre eine Variante, wie man individuell für jeden Patienten VOR der Untersuchung die richtigen Vorkehrungen finden könnte. Und genau hierbei kann Simulation eingesetzt werden! Dabei werden sowohl die genaue Position und Geometrie der Implantate als auch sonstige Eigenschaften des Körpers berücksichtigt.

Implantats-Dummy im Hüftbereich und simulierte Verluste | © CADFEM Germany GmbH

Verbiegen wir das Feld

Es zeigt sich in der Simulation, dass durch die hochfrequenten Felder Verluste im Implantat entstehen – was auch zu erwarten war. Aufgrund der hohen Frequenz bilden sich die Wirbelströme, die zur Erwärmung führen, so oberflächennah aus, dass eine Feld-Lösung im Implantat-Inneren irrelevant ist. Dazu empfiehlt sich die Verwendung einer “Impedance-Boundary”. Hierbei muss im Hinterkopf behalten werden, dass die Phänomene im Implantat keine Rückwirkung auf das primäre Feld haben und dass zur Auswertung auf oberflächenbasierte Ergebnisse (SurfaceLossDensity, Jsurf) zurückgegriffen werden muss. Zur Ableitung des skalaren Verlustwertes muss ebenso die SurfaceLossDensity über die zugehörigen Flächen integriert werden.

Der integrierte Wert der Verluste dient uns letztlich als Vergleichswert und wird für das vorhandene Dummy-Modell über das Simulationsmodell auf 47,7 µW berechnet. Nun gilt es, eine Anordnung zu finden, in welcher das gleiche Implantat im identischen Körper bei gleicher Anregung WENIGER Verlustleistung aufnimmt. Ziel ist es, das Feld mit vertretbarem Aufwand am Implantat vorbeizuführen. Ein elektromagnetisches Schild-Element außerhalb des Körpers, aber in Implantatnähe, könnte das Feld gezielt verzerren. In der niederfrequenten Magnetik (wenige kHz) kommen Elektrobleche zur Lenkung und Führung des Magnetfelds zum Einsatz – im vorliegenden Fall jedoch verstärken sie die Verluste im Implantat sogar um 30 %.

Somit bleiben die eingangs beschriebenen Werte zu Permittivität und Verlustwinkel. Als Zusatzbaustein wird ein halbschaliges Konstrukt nahe des Implantats um die Hüfte gelegt. Das zugehörige Material erhält eine parametrisch definierte relative Permittivität. Mittels einer Parameterstudie können die resultierenden Verluste im Implantat über der relativen Permittivität des Schirmungskörpers aufgetragen werden. Die Bandbreite möglicher relativer Permittivitäten für eine Frequenz von den hier betrachteten 300 MHz bei Raumtemperatur umfasst den Bereich von 1 bis 1000. Mögliche Materialien mit sehr hohen relativen Permittivitäten sind titanbasierte Strukturen (SrTiO3, BaTiO3, TiO2, u.ä.) oder spezielle Polymere.

Halbschaliger Feldverzerrer im Hüftbereich des Patienten | © CADFEM Germany GmbH

Tipp

Let's Simulate – Implant Heating

Elektromagnetische Felder und MRT: Fachwissen und praxisnahe Tipps, um unerwünschte Temperaturerhöhungen zu simulieren.

Das Implantat im Feld-Schatten

Für die ankommende, axial verlaufende Welle stellt sich im Bereich der Hüfte ein deutlicher Impedanzsprung ein. Während der Luftraum eine relative Permittivität von εr = 1 aufweist, besitzt der halbschalige Schild Werte zwischen 1 und 1000. Der Körper selbst besitzt mit εr ≈ 60-80 ebenfalls eine deutlich von 1 abweichende Permittivität, allerdings hat hier der geometrische Aspekt einen zusätzlichen Einfluss, der einem eine analytische Auslegung deutlich erschwert. Anhand der FE-basierten Parameteranalyse lässt sich ableiten, dass ein Material mit einer sehr hohen Permittivität das Feld am Implantat vorbeiführt und die Verluste reduziert. Im betrachteten Fall liegt die Einsparung der Verlustleistung bei 5,9 %.

Innerhalb der Simulationsumgebung des Ansys Electronics Desktop (AEDT) lassen sich die Verluste an eine thermische Simulation übergeben, um statt einer Aussage in „Watt“ eine in „Kelvin“ zu erhalten. Probieren Sie es gern selbst aus: Rechtsklick auf das HFSS-Design > „Create Target Design…“ > Solver auswählen > OK – schon entsteht ein thermisches Modell mit Lastkopplung und Randbedingungen. Dieses Vorgehen zur Kopplung funktioniert in AEDT auch mit Ansys Maxwell – dem Feld-Löser für den niederfrequenten Bereich. Im MRT-Kontext lassen sich so z. B. Spulenauslegungen oder Kräfte auf ferromagnetische Teile untersuchen. Im Ansys Maxwell Seminar erlernen und üben Sie das nötige Vorgehen Schritt für Schritt.

Selbstverständlich lässt sich der Grundgedanke der feldverzerrenden oder -konzentrierende Zusatzbauteile auf viele weitere Anwendungen übertragen: Abschirmung der Elektronik auf einem PCB, Magnetische Streufelder, Verbesserung des Wirkungsgrads eines E-Motors usw. Insbesondere die simulative Vorauslegung zeigt ihre Stärken durch den schnellen Durchlauf möglicher Szenarien, ohne aufwendige Versuchsreihen durchlaufen zu müssen. Das spart Geld und Zeit und würde somit deutlich früher eine diagnostische Bildgebung erlauben, was sicherlich alle Patienten freuen wird, die solch eine Untersuchung dringend nötig hätten, aber wegen der Umstände dafür nicht infrage kämen.

Ansys Fluent GPU Performance Testing – Use Case

Ob im Maschinenbau, in der Luftfahrt oder bei der Produktentwicklung: Strömungssimulationen sind für präzise und schnelle Entwicklungsprozesse unerlässlich. Doch wie unterscheiden sich CPU- und GPU-basierte Simulationen, und was sind die wichtigsten Kriterien bei der Hardwarebewertung? Dieser Beitrag beleuchtet grundlegende Unterschiede, Leistungsmetriken und die Anwendungsmöglichkeiten von GPU- und CPU-Setups für Ihre CFD-Projekte.t

Auswirkung des Schildes auf die Verlustleistung im Implantat | © CADFEM Germany GmbH

Seminare zum Thema

-

HF-Simulation mit Ansys HFSS

In diesem Seminar lernen Sie, hochfrequente elektromagnetische 3D-Feldsimulationen mit Ansys HFSS sicher durchzuführen.

-

Simulation von elektromagnetischen Feldern mit Ansys Maxwell

Von der Magnetostatik bis zur Magnetodynamik: Lernen Sie Magnete, Spulen & Co einfach zu modellieren und zu simulieren.

-

Multiphysik-Simulation mit Ansys Mechanical

Im Seminar erlernen Sie die Theorie und Praxis für die Simulation gekoppelter Felder für das Zusammenspiel von Mechanik, Temperatur und Elektrizität.