Partikelsimulationen als Schlüsseltechnologie im alpinen Katastrophenschutz

Alexander Kunz

23.09.2025

Uni Innsbruck forscht zu Schutzmaßnahmen gegen Gesteinslawinen

Als Begleiterscheinung des Klimawandels häufen sich im Alpenraum gravitative Massenbewegungen, darunter Felsstürze. Wissenschaftler am Arbeitsbereich für Geotechnik der Universität Innsbruck forschen, wie Siedlungen durch Schutzbauwerke bestmöglich geschützt werden können. Dafür setzen sie auf Laborexperimente und numerische Simulationen.

© AdobeStock

Starkregen, Temperaturanstieg und Wetterextreme sind Auswirkungen des Klimawandels, die im Alpenraum Felsstürze und Gerölllawinen begünstigen. Entsprechend steigt die Gefährdungslage für Siedlungsbereiche und Infrastruktureinrichtungen in deren Auslaufbereichen. Am Arbeitsbereich für Geotechnik der Universität Innsbruck forschen Wissenschaftler zu vorbeugenden Schutzmaßnahmen.

Betrachtet werden neben geotechnischen Gegebenheiten vor allem die bei Felsstürzen auftretenden Energien. Es geht um Wechselwirkungen, Einwirkungen auf Schutzdämme unterschiedlicher Bauweisen sowie ihre Ausbreitung und Ablagerungsformen nach dem Aufprall. Erkenntnisse darüber sollen beitragen, dass Dämme entsprechend der lokal zu erwartenden Belastungen gebaut werden und maximalen Schutz geben

Modellversuche und numerische Simulation mangels empirischer Daten

Mit dieser Forschungsarbeit hat das Innsbrucker Team Neuland betreten. Denn es sind kaum empirische Vorarbeiten bekannt noch liegen dokumentierte Ereignisse vor, auf die es sich stützen kann. Folglich muss ein besseres Verständnis für diese gewaltigen Prozesse durch Experimente an Modellen und Simulationen sowie im Zusammenspiel beider Methoden gewonnen werden.

Das Innsbrucker Forscherteam hat anhand von rund 200 Modellexperimenten verschiedene Fragen zu Fließ- und Anpralleigenschaften untersucht und aus den Messergebnissen Formeln abgeleitet. Kalibrierte Simulationen nach der Diskrete-Elemente-Methode (DEM) dienen dann einerseits dazu, die gewonnenen Daten und Zusammenhänge auf Plausibilität zu überprüfen. Andererseits werden so Einflussparameter analysiert, Sensitivitäten abgeleitet und die Erkenntnisse auf andere Szenarien skaliert.

Laborbasierte Modellversuche zur Analyse gravitativer Massenbewegungen

Anhand von Modellaufbauten wurden im Labor des Arbeitsbereichs für Geotechnik Daten und Formeln zur Beschreibung gravitativer Massenbewegungen und ihre Einwirkung auf unterschiedliche Schutzdämme ermittelt. Da jeder Felssturz einzigartig ist, haben die Forscher repräsentative Varianten mit Materialtypen definiert, die sich bei Eigenschaften wie Korngröße, Kornrauigkeit, Kornverteilung oder Reibung unterscheiden. Auch andere Faktoren wie Neigungswinkel und Untergründe wurden variiert, um den Einfluss von Geschwindigkeiten und Fließtiefen zu erfassen.

Versuchsaufbau im Labor | © Universität Innsbruck

Zur Beschreibung der Massenbewegung ab dem Auftreffen auf das Schutzbauwerk ergaben sich vier Phasen:

- Phase 1, dem Auftreffen des Materials,

- folgt Phase 2, dem Hochschießen nach dem Aufprall („Run-up-Effekt“),

- bevor es in Phase 3 entlang des Damms strömt und ein Materialkeil („Tote Zone“) entsteht,

- der in Phase 4 nachkommendes Material seitlich umlenkt („Pile-up-Effekt“).

Was sind Partikelsimulationen auf Basis der Diskrete Elemente Methode (DEM)?

Partikelsimulationen basieren auf einem numerischen Verfahren, der Diskrete Elemente Methode (DEM). Sie sind in verschiedenen Bereichen in Industrie und Forschung verbreitet, um Partikelströme zu analysieren und zu verbessern - von Staub über Schüttgüter bis hin zu Geröllmassen. Ansys Rocky ist eine Software, in der die DEM für den praktischen Einsatz durch Ingenieure und Verfahrenstechniker umgesetzt ist. Ansys Rocky bildet auf Basis der DEM die newtonsche Dynamik auf Partikelebene ab und zeichnet sich zum Beispiel durch die Modellierung der Partikel nicht nur mit sphärischen, sondern auch mit realitätsnahen Partikelformen aus.

DEM-Simulationen mit Ansys Rocky zur Modellierung von Felsstürzen und der Interaktion mit ihrer Umgebung

Auf Basis der Erkenntnisse aus den Experimenten erfolgte die numerische Modellierung mithilfe von diskreten Elementen. Sie wurden mit der Software Ansys Rocky modelliert, die Summe aller diskreten Elemente ergibt die Felssturzmasse. Die Interaktion der Partikel mit der Umgebung wurde anhand eines linearen Feder-Dämpfer-Modells abgebildet. Da DEM-Simulationen sehr rechenintensiv sind, wurde das Simulationsmodell vereinfacht und diskrete Partikel mit perfekter sphärischer Geometrie und einem zusätzlichen Rollreibungsmodell verwendet.

Überprüfung des Simulationsmodells anhand eines realen Felssturzes in Tirol

Wie gut so ein Modell ist, kann durch Nachrechnen vergangener Ereignisse festgestellt werden. Dies erfolgte an dem massiven Felssturz, der sich am Heiligen Abend 2017 in der Nähe der Gemeinde Vals in Tirol ereignete und bei dem glücklicherweise niemand zu Schaden kam. Er überschüttete mit seiner Masse von mehreren 10.000 Tonnen die Landstraße nach Vals, so dass die 130 Dorfbewohner zwei Tage lang von der Außenwelt abgeschnitten waren.

Ist es also möglich, über ein numerisches DEM-Modell den Prozess des Felssturzes nachzubilden, so dass der reale und der simulierte Auslaufbereich hinreichend genau übereinstimmen? Und kann aus den Erkenntnissen der Simulation die Belastung für Felsstürze auf Dammbauwerke ermittelt bzw. die notwendige Höhe des Schutzbauwerks ermittelt werden?

Nachrechnung des Bergsturzes | © Universität Innsbruck

Das Ergebnis deutet auf ein realitätsnahes Simulationsmodell hin. Das Bild zeigt von links nach rechts …

- … das Geländemodell mit der Abbruchmasse (rot) vor und den Auslaufbereich (blau) nach dem Felssturz. Diese geometrischen Informationen sind die Grundlage für die Kalibrierung realistischer Materialparameter als Randbedingung für die Modellierung der Felslawine in Ansys Rocky.

- … die DEM-Simulation der Felslawine auf Basis der Informationen aus dem Geländemodell und adaptierten Werten aus den Versuchen.

- … den Auslaufbereich und die Ablagerungshöhen aus der DEM-Simulation. Sie weisen eine hohe Übereinstimmung mit der dokumentierten Geröllverteilung auf.

Zusammen mit weiteren Prozessparametern, insbesondere dem Phasenmodell, kann das Simulationsmodell als Grundlage für die Planung geeigneter Schutzbauwerke dienen.

Das von den Innsbrucker Wissenschaftlern entwickelte Verfahren aus Versuchen und den DEM-Simulationen weist im betrachteten Fall belastbare Ergebnisse auf und ist ein großer Schritt, um gefährdete Lagen künftig durch die die Errichtung geeigneter Schutzbauwerke abzusichern.

Dieser Artikel basiert auf Veröffentlichungen des Arbeitsbereichs für Geotechnik der Universität Innsbruck.

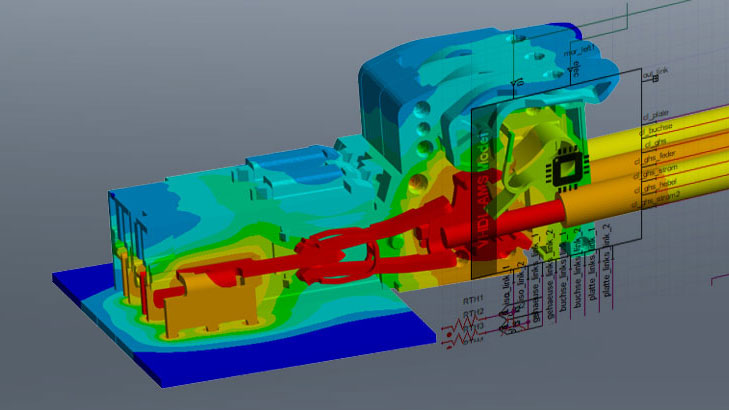

Optical simulation

Precision & efficiency combined. Find out in our webinars and further information how you can develop your optical designs with maximum precision.

Ansys Startup Program: simulation for startups

Take advantage of the best in simulation technology, right from the start of your business, with a reduced investment.

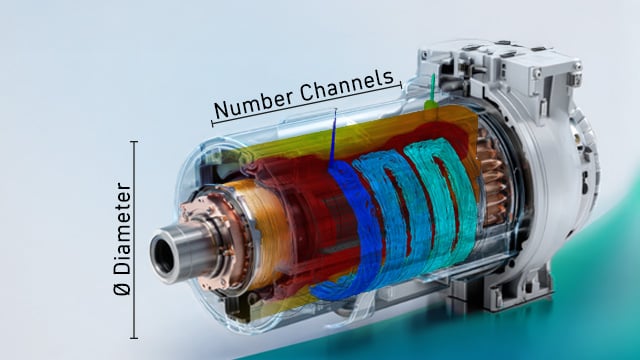

Seminar-Tipp: Partikelsimulation mit der Diskrete-Elemente-Methode in Rocky

Lernen Sie, wie Sie mit Partikelsimulation die Antworten auf diverse Fragestellungen aus Prozess- und Produktionstechnik sowie Anlagenbau erhalten.

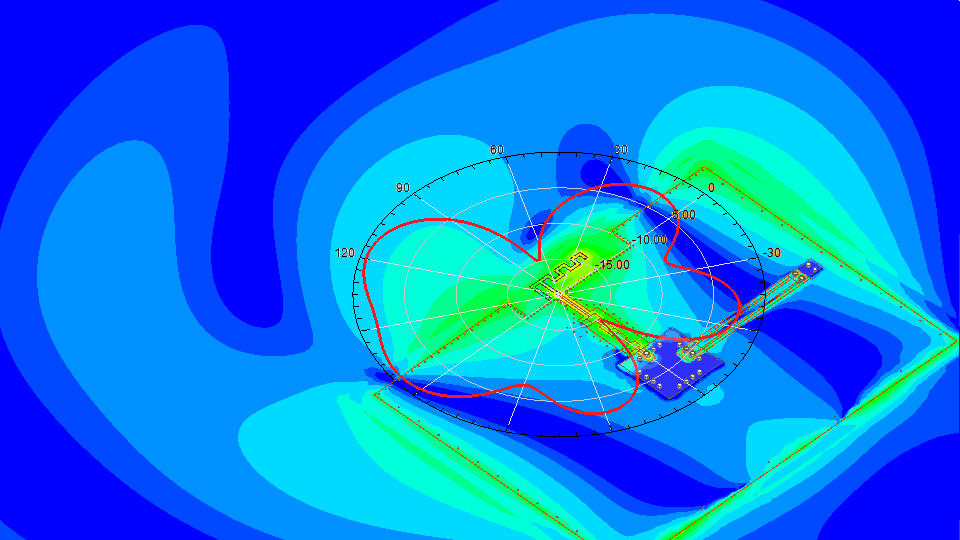

Ansys HFSS

Industry standard for determining the radiation and transmission behavior of high-frequency electromagnetic fields.